12月1日下午,清华大学社会科学学院心理学系副教授、清华大学麦戈文脑科学研究院研究员陈霓虹做客社科大讲堂,以“脑与认知”为题,在线上为200余名师生阐述认知心理学与脑科学基础研究问题和前沿成果,讲解视知觉的复杂性及其中蕴含的注意、学习和记忆等高级认知成分的神经机制。

讲座伊始,陈霓虹介绍人脑中视觉加工区域,通过三个反例讲解视知觉的困难与原因以及场景对知觉的影响。陈霓虹表示,“拥挤效应”指人们对周边视野存在感知瓶颈,“特征绑定”指当视觉物体具有多个视觉特征时可能会发生错误绑定,“非注意视盲”指人们对视觉物体很难做到一览无余。一方面,视觉系统无法像照相机一样将所有东西都清楚呈现;视网膜成像需要反推真实世界,反向解不唯一会带来视觉困难。另一方面,视网膜投影提供的信息不一定与知觉一致,知觉不等于感觉成分的简单加和,比如似动问题。

陈霓虹讲解视知觉的短时程适应问题,提出视知觉系统对外界环境的反映体现出“适应”与“后效”特点。“适应”指外界刺激持续呈现时,人们知觉系统产生变化并在该刺激消失后的一段时间依然存在,“适应”导致“后效”,即对随后呈现的刺激的知觉偏差,比如当人眼适应红色后,看白墙会出现绿色的知觉。陈霓虹从心理物理学角度讲解构建物理量和人类心理量之间的关系和测量方法,结合视皮层神经元编码规律和计算模型解释后效的脑机制和意识的神经基础。

陈霓虹认为,知觉能力可由短期和中长期经验习得,在视觉关键期的脑系统发育高度依赖于环境。而在成年个体中,视觉系统具有高度的功能模块化特性,脑区神经元活动仍可根据训练任务作出局部调节,以支持行为进步。通过知觉学习可以发现其可塑性,当前人类脑认知研究手段已经非常成熟,如脑成像和神经调控、多维信号和连接分析、心理物理学都是有效方法。这些方法证明了通过知觉学习,成年后知觉系统同样可以被经验重塑。

最后,陈霓虹讲解注意与意识的神经机制问题,提出注意与意识涉及大脑皮层与丘脑环路的共同参与。其中,心理物理学是理解脑与认知的基石,并以颜色匹配实验为例讲解颜色知觉的三原色理论。从心-物-脑三者关系阐述心理物理学、神经生理学和认知神经科学的有机联系,理解行为及其背后的神经机制。

在演讲结束后的互动环节,陈霓虹回答了师生们提出的关于听觉皮层加工、默认网络与正念冥想、盲人脑成像技术等问题。本场讲座是由清华大学社会科学学院和清华大学国家大学生文化素质教育基地联合主办的2022年“社科大讲堂系列”第九讲。(来源:清华大学)

春浪20周年音乐节丨武汉

二十年,足以让一颗音乐的种子,成长为枝繁叶茂的参天大树。武汉...(987 )人阅读时间:2025-10-24

四级英语各小题分值

四级英语各小题分值:听力总分248.5分,阅读理解总分248...(613 )人阅读时间:2025-09-22

五菱之光EV 305KM新车发布,开启新能源商用车新时代

8月22日,郑州记忆・油化厂创意园热闹非凡,五菱之光EV 3...(629 )人阅读时间:2025-08-25

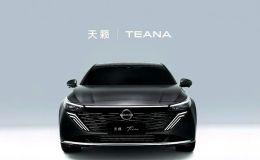

新车上市消息!日产天籁改款叫天籁PLUS 今年第四季度要上市

天籁PLUS要来了,可它没混动。”一句话,够扎心吧?第四季度...(997 )人阅读时间:2025-08-25