1月27日,Nature Communications(《自然·通讯》)在线发表武汉大学电子信息学院袁志刚教授研究团队在地球弥散极光形成方面的最新进展。

论文题为“Diffuse auroral precipitation driven by lower-band chorus second harmonics”(《低波段合声二次谐波驱动的弥散极光沉降》)。电子信息学院博士后余雄东为论文第一作者,袁志刚教授为通讯作者,武汉大学电子信息学院为第一署名/通讯单位。

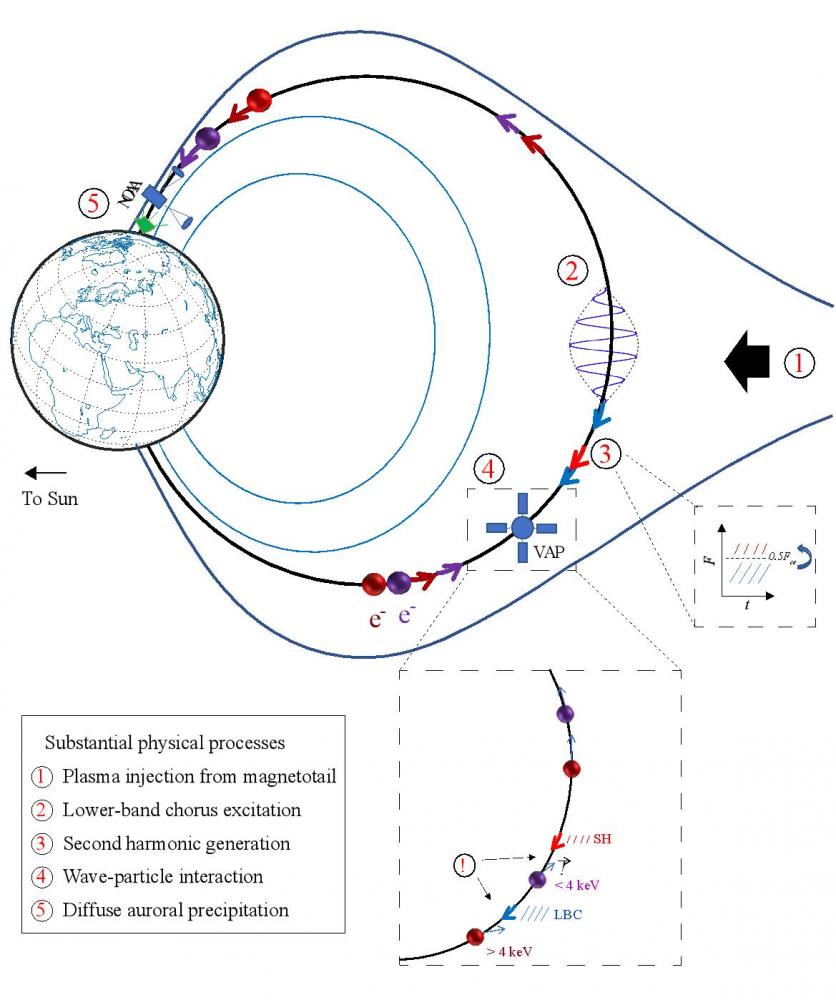

弥散极光是地球磁层物质和能量向高层大气输运的重要标志之一,因而一直是地球圈层耦合研究的前沿热点。一般认为,弥散极光是由地球磁层中常规双波段合声波的共同散射效应,致使磁层电子落入损失锥并沉降至大气层所导致。然而合声波的上下两个波段并不总是同时出现,空间上的分离将很大程度上降低其共同散射效应的效率。寻找新的形成渠道,成为弥散极光研究方面亟需解决的关键问题。

该研究利用磁层卫星Van Allen Probes和电离层卫星NOAA的联合观测,发现弥散极光电子沉降的同时,磁层中共轭位置上并未有常规的双波段合声波,取而代之的是下波段合声波及其二次谐波。与互不关联的常规双波段合声波不同的是,二次谐波与下波段合声波在空间上一一对应,且存在因果关联。袁志刚教授研究团队在此前的系列研究中表明(Geophys. Res. Lett. 2021, 48,e2020GL091762;Geophys. Res. Lett. 2022,49,e2021GL097143;Geophys. Res. Lett. 2022, 49,e2022GL098166; Geophys. Res. Lett. 2022,49, e2022GL099152),二次谐波是由基波与等离子体相互作用形成的非线性电流驱动下产生。这样的因果关联使得二者在空间上往往成对出现,为共同散射效应提供了绝佳条件。

该研究在此基础上,给出合声波自洽产生二次谐波的优先条件,并利用高精度卫星实测数据的统计结果进行了验证,为估量二次谐波对磁层粒子的作用提供了理论基础和观测支撑。通过进一步结合准线性共振扩散理论和Fokker-Planck模拟,该研究证实了二次谐波可以替代常规上波段合声波,与下波段合声波通过共同散射致使磁层电子沉降,从而驱动弥散极光的形成。该研究结果提出了弥散极光形成的新途径,为理解地球圈层耦合提供了新思路。

合声波及其二次谐波共同散射致使弥散极光电子沉降示意图

据悉,该研究的合作者武汉大学电子信息学院2020级博士生邓丹在研究工作中负责高精度卫星数据的统计分析及部分理论推导。合作者中山大学俞江副教授、德国地学中心(GFZ)王德栋研究员及美国洛斯阿拉莫斯国家实验室(LANL)H.O. Funsten教授为估量二次谐波作用的模拟计算及卫星数据保障提供了重要帮助。研究获得了国家自然科学基金委杰出青年科学基金、面上项目及青年科学基金的资助。(来源:武汉大学)

2025全球首席人工智能官50人榜单

7月4日,通用汽车宣布,今年第二季度,通用汽车及其在华合资企...(907 )人阅读时间:2025-07-10

中国汽车工业协会吁车企避免以低于成本价倾销商品

比亚迪近期大幅下调多款智能驾驶车型售价,引发市场对新一轮价格...(836 )人阅读时间:2025-05-31

第一期“人工智能与机器人产业创新发展专题研讨会”成功召开,共

近日,第一期“人工智能与机器人产业创新发展专题研讨会”在东方...(727 )人阅读时间:2025-05-30

DeepSeek发布新版R1 能力接近美国顶尖模型

人工智能起步公司深度求索(DeepSeek)发布其热门推理模...(1040 )人阅读时间:2025-05-30